邢台市位于河北省南部,是一座历史悠久的城市,也是河北省的重要经济和文化中心。作为河北省的第5大城市,邢台市的行政区划历经多次调整,最终形成了现今的18个区县格局。这背后既有历史演变的影响,也反映了地理、人口和经济发展等多重因素的作用。

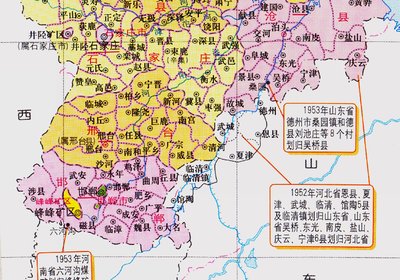

邢台市的行政区划可以追溯到古代。早在春秋战国时期,邢台地区就已设立行政单位,历经秦、汉、隋、唐等朝代,区划不断变更。1949年后,随着新中国行政区划体系的建立,邢台市逐步从邢台地区演变为地级市。1980年代至21世纪初,河北省进行了多次区划调整,以优化资源配置和促进区域均衡发展。邢台市在1993年撤地设市,原邢台地区的部分县划归邢台市管辖,这一过程中,区县数量逐步增加至18个。

这18个区县包括4个市辖区(襄都区、信都区、任泽区、南和区)、2个县级市(沙河市、南宫市)和12个县(临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县)。这种区划结构的形成,主要源于以下原因:

地理和人口因素是基础。邢台市地处华北平原,总面积广阔(约1.24万平方公里),人口密集(截至2020年,常住人口超过700万)。为了便于行政管理,将区域划分为多个区县,有助于提高治理效率和服务覆盖。例如,山区和丘陵地带(如信都区)与平原地区(如宁晋县)的经济和地理差异较大,分设区县可以更好地针对性地制定政策。

历史和文化传承发挥了作用。邢台作为古都,许多区县拥有悠久的历史,如南宫市曾是古代州府,这些历史区划在现代化进程中得以保留,以维护地方文化认同。同时,区划调整也考虑了经济均衡。例如,沙河市作为县级市,依托矿产资源发展成为工业重镇,而清河县则以羊绒产业闻名,区划设置促进了特色产业的集群发展。

河北省的整体发展战略推动了邢台市区划的优化。作为京津冀协同发展的一部分,邢台市需要承接首都功能疏解和产业转移,区划调整有助于整合资源,增强城市竞争力。18个区县的设置,使得邢台市能够更灵活地协调城乡发展,推动乡村振兴和城镇化进程。

邢台市拥有18个区县的格局,是历史沿革、地理环境、人口分布和经济需求综合作用的结果。这一区划不仅体现了行政管理的科学性,也为邢台市在河北省乃至全国的地位提升提供了支撑。未来,随着区域一体化的深入,邢台市有望进一步优化区划,实现更高质量的发展。